|

|

L'espèce du mois

Nommé pour son usageLe nom de ce genêt, y compris son nom scientifique, renvoie à son allure générale et à son utilisation puisque le mot "scoparius", servant à faire des balais, vient du latin "scopa", balai. En effet, ses tiges ligneuses et souples étaient autrefois séchées pour fabriquer des balais. Et dans l'iconographie populaire, c'est sur un balai de genêt que les sorcières s'envolent !

« J’ai senti l’odeur des genêts, sous la lumière blanche et timide, Sous mes paupières, de Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué. Description morphologiqueArbrisseau sans épines à rameaux dressés, ses jeunes tiges sont vertes, anguleuses, glabres, fines et flexibles. Le Genêt à balais peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres. Il vit entre 10 et 25 ans. Caduques, ses feuilles sont petites, trifoliolées vers la base des rameaux, souvent simples au bout des tiges. Le Genêt à balais fleurit d'avril à juillet. Il se couvre alors de jaune et embaume l'air d'une subtile odeur sucrée ! Les inflorescences sont des grappes lâches de fleurs isolées ou groupées par deux, réparties assez régulièrement sur les rameaux de l'année précédente. Les fleurs du Genêt à balais, hermaphrodites, papilionacées, mesurent de 15 à 20 mm. Elles sont constituées d’un calice glabre à deux lèvres et de 5 pétales jaune vif : 1 pétale supérieur, 2 latéraux et 2 inférieurs. Autre signe distinctif de la fleur : son style enroulé en spirale, élégant et bien visible lorsque la fleur est ouverte.

Genêt à balais © MB Billault Plante mellifère très appréciée des abeilles et des bourdons, le Genêt à balais est pollinisé par les insectes : le parfum du genêt attire les pollinisateurs à l'intérieur de la fleur encore fermée qui, lorsque l'insecte a pu y pénétrer, relâche ses étamines brusquement en chargeant l'individu de pollen.

Genêt à balais © MB Billault Ses fruits sont des gousses comprimées oblongues de 2,5 à 4 cm de long, d'abord vertes et qui deviennent noires à maturité.

Gousses vertes de Genêt à balais © MB Billault Poilues sur les sutures, elles éclatent et s'ouvrent spontanément en deux valves qui s'enroulent pour libérer 5 à 6 petites graines brunes qui sont projetées autour de la plante : on dit de ces gousses qu'elles sont déhiscentes.

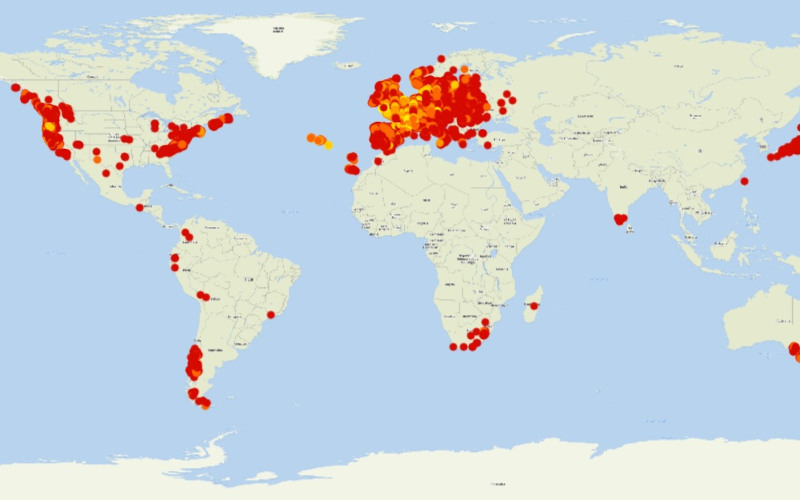

Gousses mûres et ouvertes de Genêt à balais © MB Billault Le Genêt à balais a pour organes souterrains des racines profondes et pivotantes qui retiennent la terre lors des fortes précipitations et permettent à la plante une bonne résistance au vent et une meilleure irrigation. Il existe de nombreuses autres espèces qui portent le nom de genêt et sont assez proches, du moins en apparence, du Genêt à balais : dans la tribu des Cytisées ou Génistées – synonymes –, on trouve par exemple le Genêt strié (Cytisus striatus), le Genêt velu (Cytisus villosus) ou le Genêt des teinturiers (Genista tinctoria). La présence ou non d’épines, la taille de la plante, la forme des rameaux ou des gousses et la répartition des fleurs peuvent permettre de les différencier, ainsi que leur implantation. Le Genêt d’Espagne (Spartium junceum) appartient à un autre genre. Un amateur de soleil peu exigeant : écologie de l’espèceLe Genêt à balais pousse en plaine jusqu’à 800 mètres d’altitude. Pour s'implanter, il choisit les endroits baignés de soleil. Silicicole, il aime les sols acides, sableux et pauvres en nutriments comme les landes, les friches, les bois clairs, les lisières forestières, le bord des routes et des chemins. On le trouve souvent aux côtés de la bruyère. Mésoxérophile, il s’adapte facilement aux milieux secs mais ne résiste toutefois pas à la sécheresse extrême. Également peu résistant aux très basses températures, il apprécie les régions aux hivers doux. Il préfère ainsi des températures et une humidité moyennes et s’épanouit dans les zones à climat tempéré. Plante pionnière, elle compte parmi les premières à s'installer à des endroits ayant subi des dommages comme les incendies. Ses graines peuvent germer des décennies après leur enfouissement dans le sol. Le Genêt à balais, comme beaucoup de légumineuses (fabacées), a des racines munies de nodosités habitées par des bactéries qui fixent l'azote de l'air et, par conséquent, régénèrent et enrichissent le sol. Il peut ainsi préparer le terrain pour l’implantation, à sa suite, d'autres espèces. Propriétés thérapeutiques et toxicitéLes rameaux du Genêt à balais sont riches en spartéine et tous ses organes contiennent des flavonoïdes, ce qui rend la plante un peu toxique, surtout ses graines. Le Genêt à balais a également des propriétés qui peuvent donner lieu à des emplois thérapeutiques. Séchée, la fleur de genêt est utilisée pour ses vertus diurétiques. Mais seule la fleur du Genêt à balais peut être utilisée ; les fleurs d'autres espèces proches comme le Genêt d'Espagne sont très toxiques. Les rameaux peuvent être utilisés pour soigner les troubles cardiaques. La spartéine qu'ils renferment a en effet des vertus cardiotoniques et diurétiques. Elle était connue en obstétrique pour stimuler les contractions de l'utérus. La spartéine exerce aussi un pouvoir de protection contre le venin de vipère : il a déjà été observé que des moutons ayant brouté des feuilles de genêt s'étaient trouvés réfractaires aux effets toxiques des morsures de serpent. Distribution géographique, tendances et statutDans le mondeOriginaire du nord-ouest de l’Europe, le Genêt à balais est très commun sur tout le continent. À l'échelle européenne, sa répartition biogéographique est stable. Ailleurs dans le monde, on le rencontre notamment dans les régions littorales du continent nord-américain.

Répartition du Genêt à balais (Cytisus scoparius) dans le monde. Source : Inventaire national du patrimoine naturel https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164 En FrancePlante indigène en France, le Genêt à balais y est commun dans toutes les régions françaises hormis, de manière nettement moindre, en région méditerranéenne. Il est classé "préoccupation mineure" par la Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019).

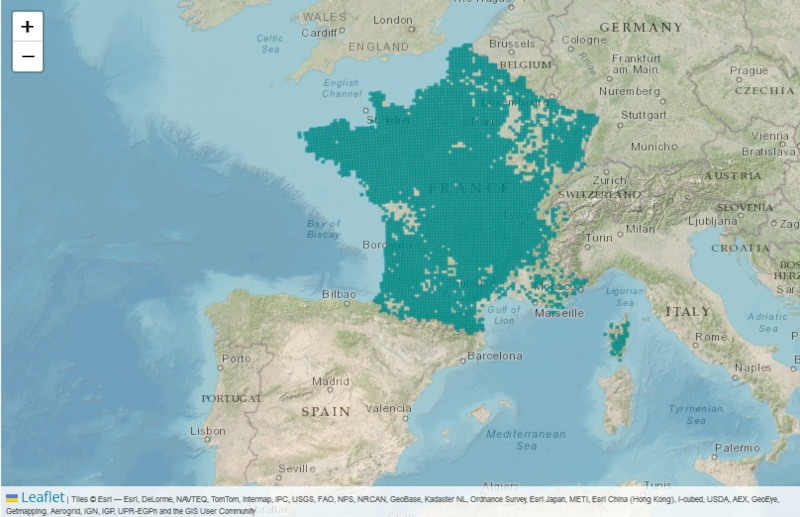

Carte de présence en France du Genêt à balais (Cytisus scoparius) (La carte présente une synthèse à la maille 10 x 10 km des données d’observation de l’espèce transmises au SINP. Ces données ont été soumises à des filtres de validation.) Source : Inventaire national du patrimoine naturel https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164 En Ile-de-FranceTrès commune en Île-de-France, l'espèce est largement distribuée dans la région, elle est même abondante en Hurepoix et dans le massif de Rambouillet. En revanche, elle est présente avec une densité moindre dans l'agglomération parisienne et absente des zones de grande culture comme la plaine de France, le Sénonais, le Gâtinais agricole et la Beauce. Le saviez-vous ?

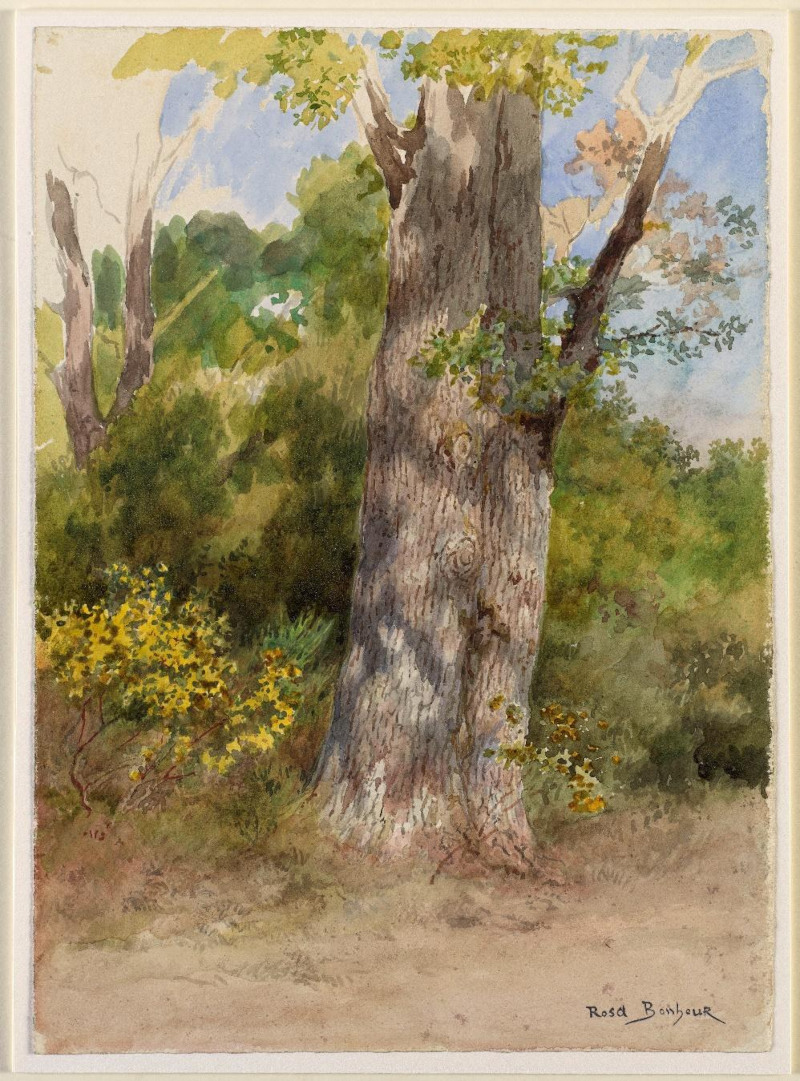

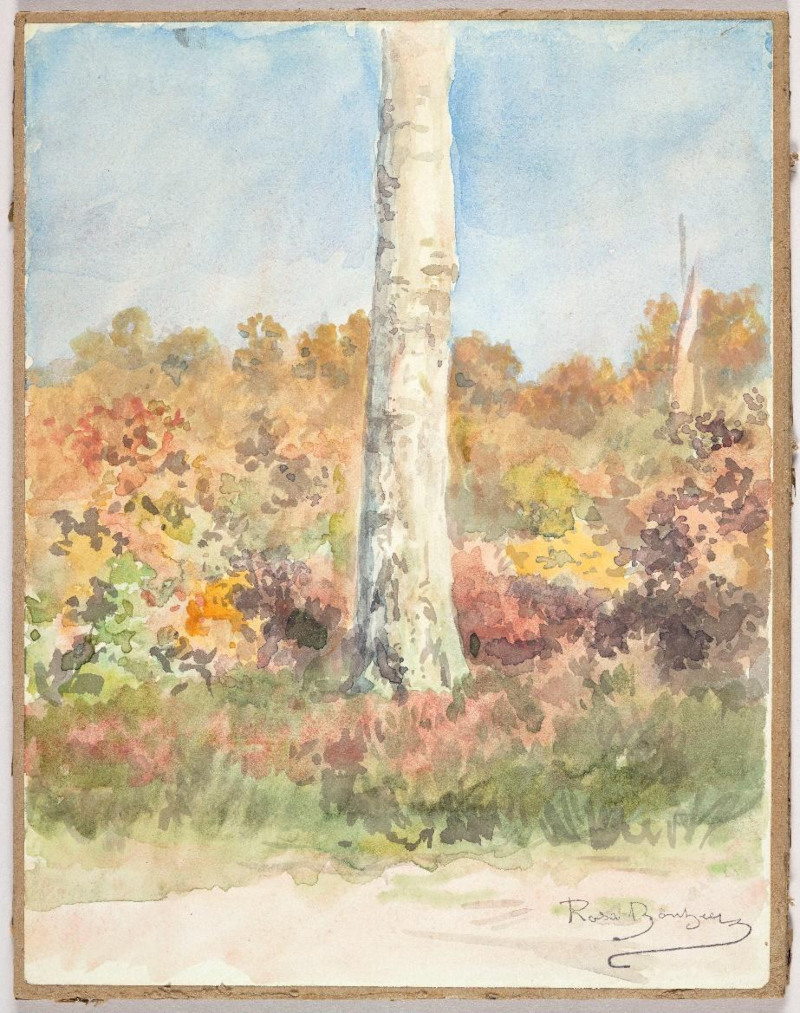

Rosa Bonheur - Le gros chêne Seine-et-marnaise d'adoption, l'artiste Rosa Bonheur (1822-1899), célèbre pour ses œuvres animalières, aimait les paysages naturels. Elle a beaucoup représenté la forêt de Fontainebleau dans ses toiles où le genêt occupe une place discrète mais notable. On le remarque dans les aquarelles intitulées "Le gros chêne", "Bruyères et genêts" et "L'automne en forêt" que l'on peut voir ci-dessus et ci-après.

Rosa Bonheur - Bruyères et genêts

Rosa Bonheur - Automne en forêt Bibliographie et référencesImagesAutorisation d’utiliser les images accordée par l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux et le Musée national du château de Fontainebleau par le contrat BOR0286369 pour les trois œuvres de Rosa Bonheur suivantes : Le gros chêne Bruyères et genêts L'automne en forêt Merci à ces deux établissements pour leur confiance. Ouvrages

Sites Internet

Article de Marie-Béatrice Billault |

|

Site mis à jour le 04/09/2025 © LPO-IDF 2007-2026. Délégation LPO Île-de-France - Parc Montsouris - 26, boulevard Jourdan - 75014 PARIS La LPO-IDF est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de l'Environnement. Ce site utilise des cookies pour vous permettre le partage de certains contenus sur les réseaux sociaux. |