|

|

L'espèce du mois

Sprint ou vol, l’essentiel c’est le styleLa Bergeronnette grise est aisément reconnaissable à ses ailes courtes et sa longue queue, toujours en mouvement. Comme si elle multipliait les courbettes, elle déplace verticalement sa queue, ce qui lui vaut son autre nom de « hochequeue ». Long de 16 à 19 cm, ce passereau se distingue aussi par un vol caractéristique, alternance d’ondulations et de battements rapides des ailes. Bon marcheur, il ne sautille pas, à l’instar du rouge-gorge ou du moineau, mais il piète : une patte devant l’autre, avec de brusques mouvements de la tête. Lancé dans des courses de plusieurs mètres, il peut ainsi être surpris à la poursuite d’un insecte, près d’un cours d’eau ou sur la place d’un village.

© F. Gonod / LPO-IDF Calotte blanche sur la tête, bec et tache sur le cou de couleur noire : son plumage est tissé de ces deux couleurs, avec des nuances de gris. Entre la femelle et le mâle, une variation sombre légèrement plus mate : pas facile de les distinguer ! Les juvéniles, quant à eux, revêtent une livrée grisâtre, qui peut conduire à les confondre avec les rejetons d’une autre espèce. Le cri de la « lavandière » – comme l’a surnommée Buffon en 1778 – se compose de deux syllabes et son chant, une série de notes gazouillées, évoque celui de l’hirondelle. Au printemps, on peut entendre le mâle chanter, perché sur les toits. La championne de l’adaptationLa Bergeronnette grise est capable de vivre dans tous les milieux, depuis le détroit de Béring jusque dans un milieu désertique, en plein cœur de ville ou sur une lande désolée de haute montagne. Cela étant, sa préférence va aux milieux proches des cours d’eaux vives ou stagnantes, surtout les sites ouverts et sauvages, où cette marcheuse d’endurance peut cheminer sans difficulté.

© Vita Plaza-Floquet Cohabitant volontiers avec l’homme, elle peut être croisée autour des bâtiments agricoles, dans les champs cultivés, sur les bords de route et jusque dans les zones industrielles. Elle pourra ainsi picorer des miettes devant la porte de votre logis, se promener sur les toits en quête d’insectes ou s’adosser à votre maison pour profiter de la chaleur, en hiver. La Bergeronnette grise est foncièrement insectivore, se nourrissant de diptères comme les mouches, les moustiques ou les taons, et de coléoptères : scarabées, coccinelles, capricornes, lucanes, charançons, etc. Mais – adaptation, encore ! – elle se fait omnivore en hiver, pour mieux survivre.

© A. Peresse / LPO-IDF Capable de nicher en tous lieuxPour sa nidification, comme pour son habitat, la Bergeronnette grise n’a qu’un mot d’ordre : l’adaptation. Tout lui convient : sous un pont, entre les racines d’un tronc, dans les poutres d’un chalet, sous les tuiles d’une toiture, sur un escarpement rocheux, dans une anfractuosité naturelle ou artificielle… Au Royaume-Uni, un couple a même été décrit en train de construire un nid sur le pare-chocs d’une voiture, se remettant à l’ouvrage tous les matins lorsque la voiture s’arrêtait devant une école ! Au nord, l’aire de nidification de la Bergeronnette grise s’étend le long d’une ligne courant des côtes orientales du Groenland jusqu’aux côtes de l’Alaska, en passant par la Scandinavie. Au sud, elle s’étend des côtes méditerranéennes européennes jusqu’à la Chine continentale, en passant par l’Anatolie, l’Iran, la chaîne himalayenne. Elle est en revanche peu présente en Afrique. Parmi les sous-espèces de la Bergeronnette grise, celle de Yarrell, présente en Grande-Bretagne et en Irlande, se caractérise par une livrée beaucoup plus noire qui pourrait laisser croire qu’il s’agit d’une espèce distincte.

© P. Richard / LPO-IDF Monogame à la saison des amours, la Bergeronnette grise peut nicher jusqu’à trois fois par an dans la partie méridionale de son aire de répartition. La saison de nidification s’étale d’avril à juillet, mais le calendrier varie suivant la latitude. Le nid est un amas d’herbes sèches, de mousses, de laine, de plumes et de très fines racines qui enveloppent la cavité ou une simple plateforme à coupe centrale. Trois à six œufs blanchâtres tachetés de gris sont pondus et couvés par la femelle seule pendant 12 à 14 jours. Nus et aveugles à la naissance, les oisillons demeurent au berceau durant deux semaines. Pragmatique, la Bergeronnette grise réutilise parfois le nid pour accueillir la couvée suivante.

© F. Gonod / LPO-IDF Sédentaire en Europe, migratrice ailleursLa « petite bergère » est migratrice partielle. Selon sa région d’origine, elle peut en effet migrer en groupe, en évitant toutefois les longues étapes, eu égard à l’envergure modeste de ses ailes. En Europe continentale et méditerranéenne, cependant, l’espèce est principalement sédentaire ; elle est rejointe, en hiver, par ses congénères migratrices des régions orientales et septentrionales. Ces populations migrent jusqu’à l’aire subsaharienne, la péninsule arabique et le Moyen-Orient ; les populations asiatiques sibériennes et continentales, se réfugient quant à elles dans les zones tropicales d’Inde et d’Indochine. « L’homme propose, la femme dispose »Le mâle établit son territoire en chantant depuis un perchoir exposé, comme le faîte d’un toit, puis courtise une femelle. Plusieurs mâles peuvent se quereller les faveurs d’une femelle avec force gesticulations, mais cette dernière a le dernier mot. Les accouplements surviennent après quelques jours de vie commune. Effectifs, tendances et statutMonde (IUCN monde)

Marron foncé : zone d’habitat. Marron intermédiaire : aire de reproduction. Beige : zone d’extension (hors reproduction). Source : IUCN Stables, les effectifs sont estimés à 135-220 millions d’individus. Au niveau mondial, l’espèce est inscrite sur la liste rouge de l’UICN, dans la catégorie de « préoccupation mineure » (least concern). France (IUCN)Inscrite sur la liste rouge des oiseaux non nicheurs (2011) et nicheurs (2016) de France métropolitaine, la Bergeronnette grise figure aussi parmi les espèces menacées en Guyane depuis 2017. L’évaluation des effectifs, qui remonte à 2013, est de 350 000 à 600 000 couples. Elle est stable. La Bergeronnette grise bénéficie d’une protection depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.

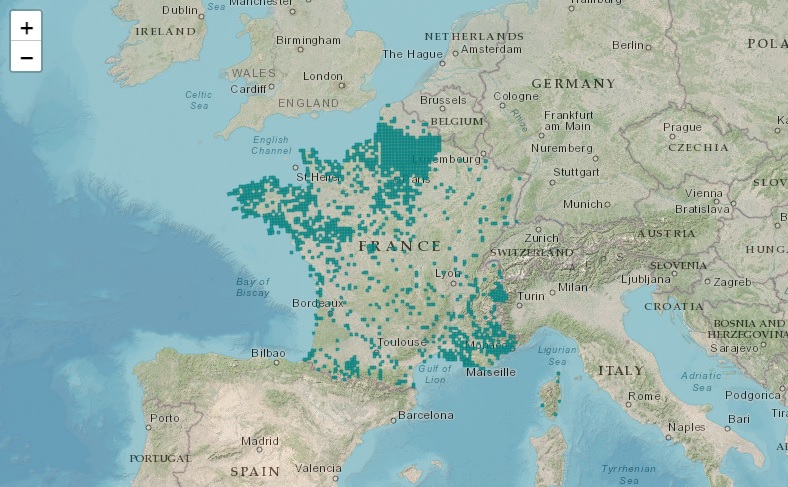

Présence en France (source SINP) Île-de-FranceDans la région francilienne, la Bergeronnette grise est considérée comme « quasi menacée » et ses effectifs sont en fort déclin : près de -50 % en dix ans. Pour l’Atlas des oiseaux nicheurs (LPO), le Grand Paris abriterait 150 à 250 couples seulement, la Bergeronnette grise préférant les milieux sauvages à un tissu urbain très dense. Ailleurs en Europe, l’évolution de l’espèce est contrastée selon les villes : stable dans le Grand Londres, positive à Hambourg, mais en net recul à Berlin et Bruxelles. À Paris même, elle reste un oiseau rare, avec seulement 12 couples identifiés, près de la Seine (Tuileries), au bord d’un canal (parc de La Villette) et d’un plan d’eau (square des Batignolles). Le saviez-vous ?Espèce anthropophile, la Bergeronnette grise apprécie les pâturages où elle accompagne les troupeaux, habitude qui lui a valu, dans la vallée du Pô, les surnoms de « boarina » ou « guardapecora » (garde-bœuf ou garde-mouton). BibliographieOuvrage

Sites internet

Article rédigé par Barbara Vignaux |

|

Site mis à jour le 04/09/2025 © LPO-IDF 2007-2026. Délégation LPO Île-de-France - Parc Montsouris - 26, boulevard Jourdan - 75014 PARIS La LPO-IDF est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de l'Environnement. Ce site utilise des cookies pour vous permettre le partage de certains contenus sur les réseaux sociaux. |