|

|

L'espèce du moisLe Canard siffleurLe Canard siffleur, Anas penelope. Famille des Anatidae.

Photo © Y Dubois / Corif Caractéristiques du siffleurLongueur 45-51 cm, Envergure 75-86 cm D’un poids variant de 450 à 1070 grammes, ce canard, à la silhouette ramassée et au vol très rapide, se reconnaît facilement, en particulier grâce au cri du mâle, strident et modulé en deux sifflements très brefs. La femelle cependant ne siffle pas mais pousse un cri assez rauque. Quelques appellations : Siffleur Pénélope ou Vingeon, mais aussi Pfeifente en Allemand, Fischione en Italien, et Widgeon en Anglais. Le Canard siffleur est un canard de surface appartenant à la famille des Anatidés, comme les oies, les cygnes et les autres canards. C’est un canard de taille moyenne à front assez abrupt. Il possède une queue pointue, un petit bec gris bleu clair avec un petit onglet noir et des pattes gris verdâtres. L’iris est brun. Le mâle est bien reconnaissable en plumage nuptial : petite tête arrondie de couleur marron, poitrine rosâtre, corps grisâtre et arrière du corps noir et blanc. Couvertures alaires blanches souvent visibles au repos et, de prés, front et bande crânienne jaunâtres, surtout lorsque l’oiseau est de face. Mue complète de juin à septembre. Le mâle en plumage d’éclipse ressemble un peu à la femelle : il est d’un chaud marron rougeâtre notamment au niveau de l’aile et du cou avec ventre et avant de l’aile blancs. Mue partielle d’août à janvier. La femelle a le dessous blanc taché de brun aux sous-caudales. Elle est un peu plus petite que le mâle et se distingue aussi par sa teinte rousse de son plumage et surtout par sa silhouette : court bec gris bleu foncé, front bombé et cou assez petit. Elle arbore un petit miroir noir verdâtre étroitement bordé de blanc, alors que le reste de l’aile est gris brun avec des bordures blanches aux couvertures. Les jeunes ressemblent à la femelle, mais sans blanc aux niveau des couvertures alaires.

Photo © Y Dubois / Corif Une « vache » à plumeStrictement herbivore, le régime alimentaire de cette espèce se compose essentiellement de végétaux (ruppia, zostères, salicornes et algues vertes) et de graminées (puccinellie et agrostis). Il se nourrit généralement sur les zones de prés salés, les prairies inondées ou encore dans les polders. Où est-il ?Commun (localement, énormes concentrations dans les quartiers d’hivernage). Niche au bord des petits lacs et étangs et dans les marais, tant en milieu ouvert que faiblement boisé, évitant normalement la toundra ainsi que les régions très boisées et montagneuses. En hiver, surtout estuaires, prés salés et prairies inondables. Localement ou en plus petits effectifs, lacs et baies. Il a niché aux Féroé, en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en ex-Tchécoslovaquie, en Italie et en Roumanie.

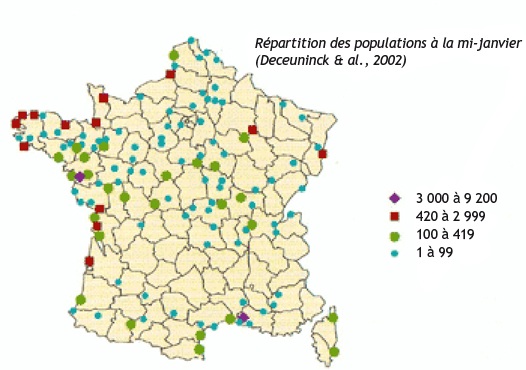

Espèce extrêmement mobile à l'arrivée d'une vague de froid, la distribution numérique en janvier est très variable et directement liée à la sévérité de l'hiver (30 000 à 45 000 individus en hiver normal, 75 000 à 115 000 en hiver froid). La façade Manche-Atlantique représente un refuge climatique très important pour la population ouest-européenne, en particulier la baie du Mont Saint-Michel.

Comment gérer notre canard ?La population ouest-européenne, forte de 1,5 million d'oiseaux, serait en augmentation alors que celle de souche méditerranéenne (300 000 oiseaux) accuse un déclin significatif. La situation française du siffleur est stable et n'indique pas de variation significative de ses effectifs hivernants depuis plusieurs années. Le maintien de ses principaux sites d'hivernage, et en particulier la protection et la restauration de ses zones d'alimentation, est la seule garantie de voir ce canard continuer à visiter en nombre le littoral français. Et chez nous ?Il est aussi commun en automne qu’au printemps. Des individus sont observés au passage prénuptial de mi-février à mai, surtout de mi-février à fin mars, et quelques fois des individus isolés en avril. Quelques retardataires en mai et juin peuvent aussi être aperçus. Entre 50 et 100 oiseaux passent, en ordre dispersé, chaque première décade de mars au dessus de l'Île-de-France. Après les vagues de froid, les effectifs sont souvent plus importants et les mouvements plus précoces. En hiver, et en dehors des vagues de froid, de 5 à 50 individus à la mi-janvier. Les milieux fréquentés sont les étangs avec des vasières, parfois des sablières et champs inondés. Il aurait déjà été noté sur la ville de Paris au début des années 50, et plus récemment sur le lac de Daumesnil (bois de Vincennes) en 1998.

|

|

Site mis à jour le 04/09/2025 © LPO-IDF 2007-2026. Délégation LPO Île-de-France - Parc Montsouris - 26, boulevard Jourdan - 75014 PARIS La LPO-IDF est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de l'Environnement. Ce site utilise des cookies pour vous permettre le partage de certains contenus sur les réseaux sociaux. |