|

|

L'espèce du moisLe Pic noirLe Pic noir, Dryocopus martius. Famille des picidae. En rouge en noir…Avec une longueur totale d'environ 45 à 48 cm (la taille d'une corneille) et une envergure de 70 à 75 cm, c'est le plus grand de nos pics. Les deux sexes sont noirs et possèdent un bec blanc, grisâtre à la pointe. Les pattes sont grisâtres et l'iris blanc jaunâtre. Pour distinguer les deux partenaires du couple, il faut regarder leur tête. Le mâle possède une calotte rouge, du bec à la nuque, tandis que la femelle se contente d'une tâche rouge à la nuque. Les jeunes sont plus bruns, avec un bec jaunâtre et un iris gris-bleu.

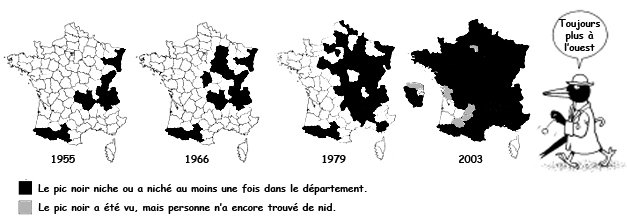

Un gars de l'est, de plus en plus à l'ouestDans les années 1930, le Pic noir ne nichait qu'en montagne, dans les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées et une partie du Massif Central. A partir des années 1950, l'espèce a entrepris une expansion vers l'ouest et les forêts de plaine. On le trouve dans le Nord et la Picardie dès 1965, la Seine-Maritime en 1978, la Vienne en 1979, la Loire Atlantique en 1975, l'Ille-et-Vilaine en 1985, le Morbihan en 1987 et les Côtes d'Armor en 1990. Des oiseaux ont même été observés en Corse en 1956 et 1977 (THIBAULT, 1983 in CUISIN, 1994). En Île-de-France, il a fallu attendre 1936 pour apercevoir le premier individu, à Corbeil dans l'Essonne (NORMAND et LESAFFRE, 1977). Son installation chez nous débute dans les années 1960, dans les forêts de l'Est et du Nord de la région (ex. Hez-Froidmont dans l'Oise en 1960 ou Fontainebleau en 1963). En 1992, il est noté à l'extrême ouest de l'Île-de-France, en forêt de Rosny (LEMARECHAL et LESAFFRE, 2000). On en comptait au moins 200 couples en 1995. Une fois installés, les adultes sont sédentaires.

© Pierre DEOM - La Hulotte n°83 (www.lahulotte.fr) Dis moi comment tu cries, je te dirai ce que tu faisLes émissions vocales du Pic noir sont variées et "trahissent" généralement son activité. Ainsi, lorsque l'oiseau survole son territoire (25 à 40 ha autour du nid), il lance souvent un "Krukrukru" grave et traînant, parfois suivi, lorsqu'il se pose, d'un long "Klieuuub" dont la seconde syllabe s'étire.

Son chant est un "Kouikkouikkouikkouik" en succession ascendante, s'accélérant à la fin. Il est émis par le mâle aussi bien que par la femelle.

Le tambour, quant à lui, est puissant, et porte à près d'un kilomètre. Sa durée excède deux secondes et peut même atteindre 3 secondes et demi. Il a lieu surtout de février à mai, et parfois en septembre et octobre. Je t'aime, moi non plusMalgré son peu de goût pour les petits "tête-à-tête" en amoureux, dès janvier, le Pic noir doit se résigner à abandonner son existence hivernale de solitaire pour former un couple. L'aventure peut lui prendre jusqu'à 12 semaines et les rencontres sont précédées de chants, de vols excités et de tambours. En mars, le forage de la cavité débute, en collaboration entre les deux partenaires. Il leur faudra entre 10 et 25 jours pour achever le travail.

A deux, le travail va plus vite… mais attention aux embouteillages ! La loge est creusée à une hauteur de 7 à 12 mètres au-dessus du sol, dans un arbre (sain ou malade) d'au moins 45 à 50 centimètres de diamètre.

Un mâle vérifiant la hauteur de la loge…

…vite rassuré par la femelle Il s'agissait initialement de résineux (pins et sapins), mais, depuis qu'il fréquente les plaines, il a su s'adapter. Désormais les peupliers, les hêtres ou les platanes (et même les chênes) sont utilisés. Le tronc ne doit porter aucune branche sur les 5 à 20 premiers mètres et ne doit être escaladé par aucune plante grimpante.

Le trou d'envol est le plus souvent ovale (environ 14 à 16 cm sur 9 à 10 cm,

la taille d'une main !), et débouche sur une loge d'un diamètre de 20 à 25 cm,

pour une profondeur de 30 à 50 cm. Les œufs (2 à 5) sont pondus entre avril

et mai, puis couvés 12 jours, surtout par le mâle. Pendant un mois, les jeunes

resteront au nid… puis se sera le grand saut dans le vide. En automne et en hiver, ces jeunes seront erratiques et pourront se déplacer de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres du lieu de leur naissance (DUQUET, 1992), le record appartenant à un jeune bagué en Allemagne en 1969… retrouvé à 1080 kilomètres plus loin, en Bretagne, en 1971 (CUISIN, 1991). A la queue, comme tout le monde !Une fois la reproduction du Pic noir achevée, les loges anciennes ou récentes ne restent pas vides bien longtemps ! Elles sont en effet réutilisées, les années suivantes, soit par le pic lui-même, soit par une foule d'autres locataires (CUISIN, 1983 – DEOM, 2003). Parmi eux, on trouve bien sûr des oiseaux tels que le Pigeon colombin (qui, sans lui, ne pourrait souvent pas nicher dans nos systèmes agro-forestiers actuels), la Chouette hulotte, la Chouette de Tengmalm, le Choucas des tours, la Sittelle torchepot (qui en rétrécira l'entrée) ou l'Étourneau sansonnet… On peut aussi y rencontrer des mammifères, comme la Martre (qui peut d'ailleurs s'installer alors que le pic y est encore, en croquant, au besoin les œufs ou les jeunes, voire les adultes), la Fouine, l'Écureuil roux ou la Noctule commune. Parfois, ce sont des insectes (fréquemment les Abeilles sauvages, les Frelons ou les Guêpes, mais parfois aussi des larves de diptères) qui investissent les lieux.

© Pierre DEOM - La Hulotte n°83 (www.lahulotte.fr)

Pour en savoir plus

|

|

Site mis à jour le 04/09/2025 © LPO-IDF 2007-2026. Délégation LPO Île-de-France - Parc Montsouris - 26, boulevard Jourdan - 75014 PARIS La LPO-IDF est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de l'Environnement. Ce site utilise des cookies pour vous permettre le partage de certains contenus sur les réseaux sociaux. |